日本生協連のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)

日本生協連は、一人ひとりの違いを尊重しながら、全ての役職員一人ひとりが強みを発揮することで相乗効果を生み出し、チームで新たな価値を創出することを目指します。

ダイバーシティマネジメント

管理職を対象に「一人ひとりの力を引き出し、チームで価値を生み出すマネジメントの推進」「心理的安全性」などをテーマとした教育を行い、部下との1on1を推進しています。また、研修では異なる意見を尊重する大切さや、お互いの価値観や信念の理解、チームワークなどを学んでいます。

仕事チャレンジ制度の実施

男女を問わず、自ら目標をもって仕事や能力開発で努力を蓄積していく職員を応援し、組織の活性化を図るため、「仕事チャレンジ制度」を実施しています。

本制度を活用し、多くの職員が出向や新しい部署での職務に挑戦しています。

組織内インターンシップ

日本生協連では、職員のキャリア形成や組織理解を目的として、他部署の仕事を体験する組織内インターンシップを実施しています。職員が異なる部署で働くことは、多様な視点や経験を得る機会にもなっています。また、異なる部署の業務を理解し、組織全体の一体感を感じることで、職員は自分の役割が組織全体にどのように貢献しているかを感じることができます。

女性の活躍推進

日本生協連で働く女性が活躍し、役割発揮できる職場づくりを目指し、様々な取り組みを行っています。

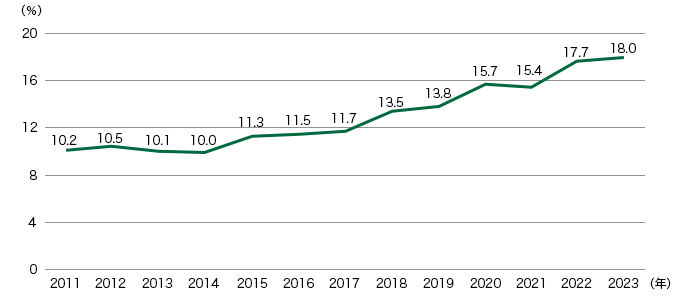

数値目標の設定

女性活躍推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定し、「2027年の幹部職に占める女性の割合を23%以上にする」を目標に掲げています。 メンター制度や女性幹部との交流会など、様々な取り組みを行った結果、2016年には12.3%であった「女性幹部」割合が2025年4月時点では19.2%となりました。

※女性幹部とは女性管理職と管理職相当の役割を担う職員のことを指します。

メンター制度の実施

組織全体で職員の成長を支援する施策の一環として、2016年からメンター制度を実施しています。幹部職である先輩と後輩がグループになってメンタリングを行い、キャリアの積み方や子育てとの両立、管理職のやりがいなどを話し合っています。2022年からはDE&Iの観点で男性職員にも対象を広げ、性別を問わず誰もが参加する制度としています。2024年からは新任管理者にも対象を拡充し、より多くの職員がこの制度を利用できるようになりました。

幹部職員との交流

幹部ライセンス試験(幹部職への登用を目指す社内試験)の受験資格を持つ職員を対象に、幹部職員との交流会や面談を実施しています。受験体験談や幹部職員の働き方などを知る機会を提供し、女性のキャリア形成も後押ししています。

アンコンシャスバイアス研修

職員が無意識の偏見に気づき、公平な評価やより良いコミュニケーションに役立てることを目的として、「アンコンシャスバイアス」について学ぶ機会を提供しています。全職員を対象としたeラーニングの実施に加え、管理職を対象とした研修も行っています。

他企業の女性社員とのイベント開催

2015年から、他企業の女性社員とともにキャリアに関するイベントを企画・運営する活動を実施しています。女性のキャリア形成を支援する場としてスタートしたこの取り組みは、2024年からテーマを「DE&I」に拡大し、より多様な視点を取り入れるために男性職員も参加可能となりました。女性活躍を軸にしながら、組織全体の理解促進と相互成長を目指しています。

女性の健康に関する理解促進

月経、更年期など女性特有の疾病に関するヘルスリテラシーの向上と理解促進を目的に、学習会の開催と職員への情報提供などを行っています。

身体サポート休暇

職員の健康と働きやすさを支援するために「身体サポート休暇」を導入しています。この休暇制度は、生理日での利用のほか、月経前症候群(PMS)や不妊治療の通院にも利用できます。

両立支援

日本生協連では、職員一人ひとりの価値観や働き方の多様性を認めることもDE&Iであると考えています。

また、誰もが、仕事と生活を自分の希望するバランスで実現できるよう、お互いにサポートし合える風土を目指しています。

男性の育休取得推進

男性職員が育児休業を取りやすくなるよう、さまざまな取り組みを行っています。対象となる職員には、「配偶者出産時の特別休暇」や「産後パパ育休」「育児休業」についての情報を、メールで分かりやすくお知らせしています。

また、「産後パパ育休」を取得した期間は勤続年数としてカウントされるようにしており、制度をより利用しやすくしています。

2024年の男性育休取得率※は100%でした。※配偶者出産時の特別休暇を含む。

育休復職者の支援

育休復職者と上司を対象に、育児と仕事の両立支援セミナーへの派遣を行っています。また、上司が育休復職者の状況を把握できるよう、復職後に「育休明け面接シート」を使用して面接しています。

こども参観日

2023年から職員間のコミュニケーションの活性化や、エンゲージメント、自組織への関心の向上を目的とし、職員の子ども(小学生対象)をオフィスに招待するイベントを実施しています。

コーププラザ(東京都・渋谷区)で行われるイベントではオフィス探検やコープ商品を使ったパフェづくりなど楽しい体験を通じて職場の雰囲気を感じられるプログラムを実施しています。また、商品検査センター(埼玉県・蕨市)で行われるイベントでは、科学の不思議を体験するプログラムを実施しています。

これらのイベントは、参加した職員の満足度だけではなく、迎え入れる職員も一緒に楽しめる機会となっています。

介護と仕事の両立学習会

介護制度の個別周知として、39歳以上の職員に日本生協連の介護制度・相談窓口をメールで発信しています。

柔軟な働き方の推進

フレックス勤務やテレワーク、積立年休制度を導入し、仕事と育児、介護、治療等を両立しやすい働き方を推進しています。

コミュニティづくり

育児や介護、治療、障がいをテーマとしたTeamsのコミュニティを作り、気づきや交流、問題発見の場として利用しています。

治療と仕事の両立支援のための制度整備

治療と仕事が両立できるように支援施策として、休職期間の延長、復職時の年休付与要件の見直し、短時間勤務制度の導入、職場復帰支援の強化などを行っています。

LGBTQの理解促進

日本生協連では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き、働ける組織、社会の実現をめざして、LGBTQに関する取り組みを行っています。

制度整備

LGBTQ当事者の職員も働きやすくなるよう、同性パートナー・事実婚も諸制度が利用できるよう制度整備をしています。

職場での理解促進

性の多様性に対する理解を深めるため、全職員を対象にeラーニングや学習会を実施しています。これまでに、201名(2025年7月現在)の職員が「アライ※」を表明しています。

また、LGBTQをテーマとしたTeams上のコミュニティを中心に、関連イベントへの参加など、社内外での活動を行っています。

6月のプライド月間には、コーププラザ(東京都・渋谷区)にて、プライドの象徴であるレインボーカラーを取り入れた装飾を実施しました。

※アライとは、LGBTQ 当事者たちに共感し、寄り添いたいと考え、支援する人のこと。

東京都「LGBTフレンドリー宣言企業認定」

日本生協連は、東京都総務局人権部より「LGBTフレンドリー宣言企業」(2024年3月12日付け)に認定されています。

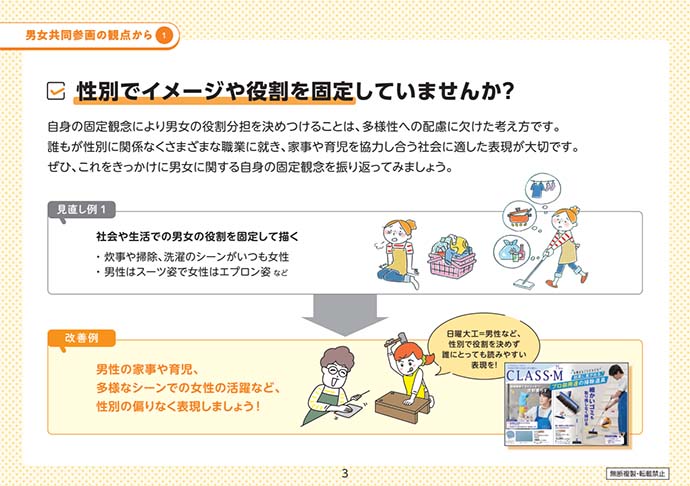

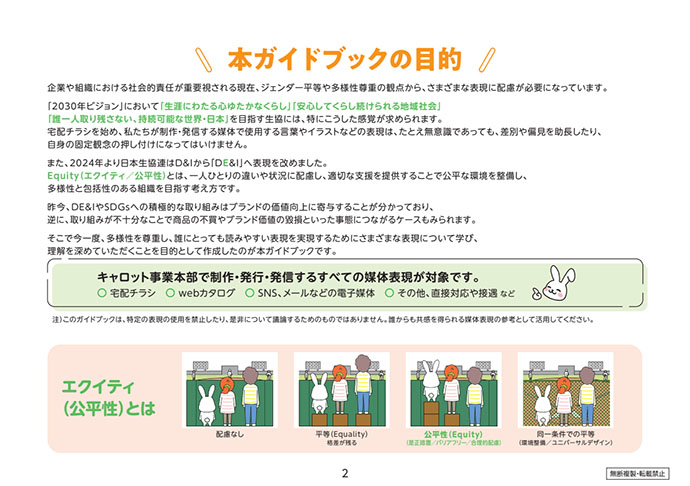

カタログ表現ガイドブック:DE&Iへの配慮をカタチに

日本生協連のキャロット事業本部では、DE&I推進の取り組みをさらに一歩進めるため、「キャロット媒体DE&I表現ガイドブック」を策定しています。

このガイドブックは、キャロットカタログにおける写真、イラスト、言葉遣いなどが、無意識のうちに特定の層へ偏見を与えたり、排除したりすることのないよう、具体的な指針を示したものです。

例えば、

- 多様な家族構成を表現したイラストの活用

- 性別や年齢に固定観念を抱かせないような人物描写や言葉遣い

- 特定の属性を過度に強調しないような配慮

といった点を盛り込んでいます。

私たちはこのガイドブックを通じて、すべての人にとって安心で心地よい情報をお届けすることを目指しています。

服装の自由化:自分らしく、最高のパフォーマンスを

DE&I推進の一環として、オフィスでの服装を自由化しました。

私たちは、「職員一人ひとりが組織の顔としての自覚をもって、自律的にTPOに合わせた身だしなみを適切に選択できること」が、創造性や生産性の向上につながると考えています。

まずは、関係者との信頼を保ちつつ、安全で清潔感があることを基本としています。その上で、業務に集中できる快適さ、TPOを踏まえた上で個性を尊重する考え方、自律して服装を選択することを大切にしています。

誰でもトイレ:誰もが安心して利用できる空間を

日本生協連では、多様な方々にとってより快適で利用しやすい環境を整備するため、コーププラザの車いす用のトイレを「誰でもトイレ(多目的トイレ)」としました。

このトイレは、性別、年齢、障がいの有無に関わらず、すべての方が安心して利用できるユニバーサルデザインに基づいています。具体的には、「車いすをご利用の方もゆったりと利用できる広いスペース」「手すりの設置や、非常呼び出しボタン」「きがえ台」などを設置しています。